|

|

|

首页 校园动态 |

| 陇海书院开展推广普通话主题实践活动 |

| 文章作者: 张人镜 审核:刘辉、牛丽薇 编发:常驰 发布时间: 2025-08-30 访问次数: 54 |

|

在全面推进乡村振兴的时代浪潮中,国家通用语言文字是打通城乡脉络、激活社区活力的关键密钥。为积极响应“青年服务基层 的号召,陇海书院“语脉传情 共筑佳音”推普助力乡村振兴实践团在暑期奔赴郑州市上街区金昌社区,开展推广普通话主题实践活动。以青春之声,携语言之力,深入市井,期待用一字一句的传递,为社区架起联通外界的桥梁,让普通话成为基层治理与民生发展路上的 “金话筒”。

团队组建后,迅速下沉社区。提前一周就与金昌社区居委会敲定活动方案,协调社区活动室作为活动场地;提前深入居民楼院开展调研,队员们敲开一扇扇家门,与白发老人唠嗑、跟放学孩童聊天,精准掌握社区痛点:中老年居民因“河南话与普通话混淆”导致就医、购物受阻,青少年“平翘舌不分”影响表达,公共空间缺乏常态化语言学习场景。

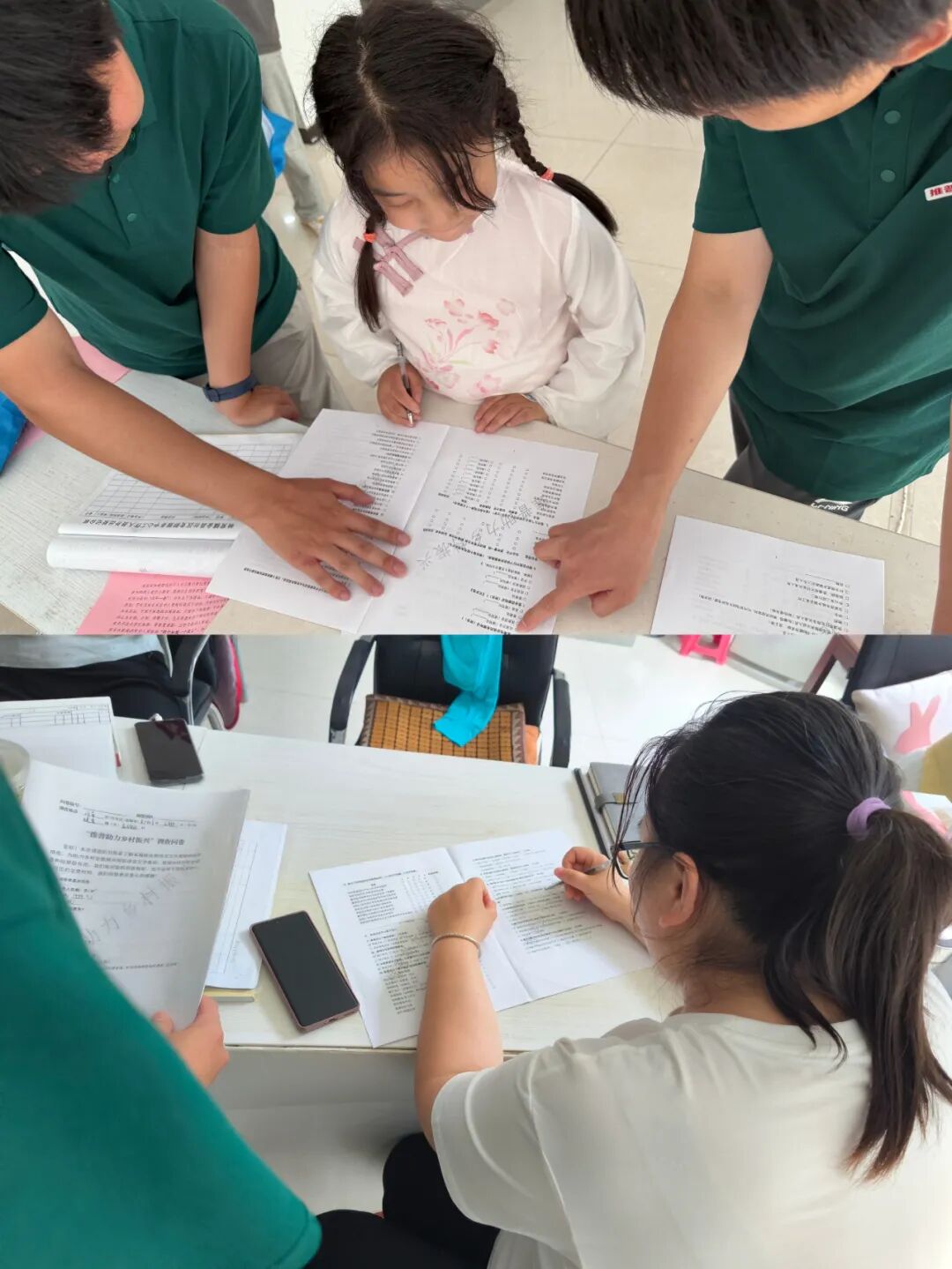

实践成员们在发放普话话宣传单的同时,社区活动室内早已摆好长桌。实践团成员用“咱社区的方言趣事”破题,瞬间拉近与居民的距离。首个活动“开口有礼”挑战随即展开:为学龄前儿童准备“苹果、月亮”等语言基础词卡,为中老年人选取“血压、快递”等生活词汇,为青少年设计“床前明月光”等简易诗词。 72 岁的李大爷捏着词卡,从“xuě花”念成“suě 花”,引得哄笑却不肯放下:“再来!俺孙子在上海,俺得跟他说清‘俺想他’!” 随后的“一句话心愿”拍摄中,镜头记下无数质朴心声:“想跟外地亲家视频时不犯迷糊”“教会孙女说标准的‘奶奶’”。活动河南话与普通话交织的旋律,像社区里流淌的暖光。

活动室里,“生活场景词语接力赛” 正热闹。队员们将 “买菜算账”“医院挂号”“社区办事” 等场景搬进游戏:“阿姨,您买‘三斤(jīn)鸡蛋’,别说‘三gēn鸡蛋’”“大爷,‘是报销(xiāo)’不是‘报siāo(销)’,跟‘削(xiāo)苹果’发音一样呢”。 65 岁的张阿姨抽中“算账(suàn zhàng)” 一词,在队员示范下反复练习,终于念准的那一刻,她攥着奖励的小礼品笑出皱纹:“以后去超市,再也不会把‘算账’说成‘suǎn zhàng’啦!” “社区记忆”分享会上,居民们用普通话讲述邻里故事:王阿姨说“以前帮安徽邻居收被子,因‘被单’发音不同闹误会”,高中生小郑聊到“演讲比赛因‘zh、ch、sh’不分丢分”。虽然话语磕绊,却透着真诚,每位分享者都获赠 “普话学习手册”——扉页印着 “方言是家的味道,普话是走的路”。 为学龄前儿童特设的“拼音抽奖”掀起高潮,孩子们抽中印着 “bà ba”“mā ma”的卡通贴纸,举着跑向家长:“爸,妈,这样念对不对?” 全体合影时,大家共同拉起“推普助力乡村振兴”的旗帜,笑容比檐角的阳光还灿烂。

在基层治理与民生发展的实践中,语言作为沟通纽带与文化载体,承载着凝聚社区共识、激活生活动能的使命。此次陇海书院推普助力乡村振兴实践团的金昌社区之行,是一场扎根生活的温暖对话。 从前期精准捕捉社区语言痛点,到多元活动点燃学习热情,见证了中老年居民从“怕说错”到“敢开口”的蜕变,也看到了青少年从“被动学”到“主动练”的转变。这不仅是发音的规范、沟通的畅达,更是社区与外界接轨的“破冰之旅”——当张阿姨能用普通话说清“报销流程”,当小郑能流利演讲“社区故事”,日常生活的便利度与居民的获得感同步提升,传统邻里情借由共通语言焕发新活力。 而更深层的意义,在于社区认同的强化与生活品质的提升。普通话学习过程中,居民们用共通语言分享家事、共商社区事,在互动中触摸“我们都是金昌人”的共同体意识,增强对社区的归属感。这场青春与市井的双向奔赴,让推普超越技能培训,成为基层治理的 “润滑剂”——当不同年龄、不同籍贯的居民围坐共话“方言是乡愁,普话是通途”,“双向守护、融合发展”的共识,正化作社区美好生活最温暖的底色。 未来,实践团将继续以青春为笔,以语言为墨,深耕更多社区与乡村。让普通话的光芒,不仅照亮日常琐事的解决路径,更点燃基层活力的火种,助力城乡在语脉相通中书写发展新篇。每一句标准普通话的背后,都是社区与时代同频的脉搏,都是青春与民生共振的力量。让“语言之桥”连通你我,让“振兴之路”越走越宽,方能不负使命,让青春在服务基层中绽放更耀眼的光芒,让普通话在市井街坊间越来越盛行与繁荣。 |

|

|||||

|

| 版权所有:共青团郑州铁路职业技术学院委员会 地址:郑州市郑东新区鹏程大道56号 邮编:451460 Email:zzrvtctw@163.com 技术支持:共青团网站 |