|

|

|

首页 校园动态 |

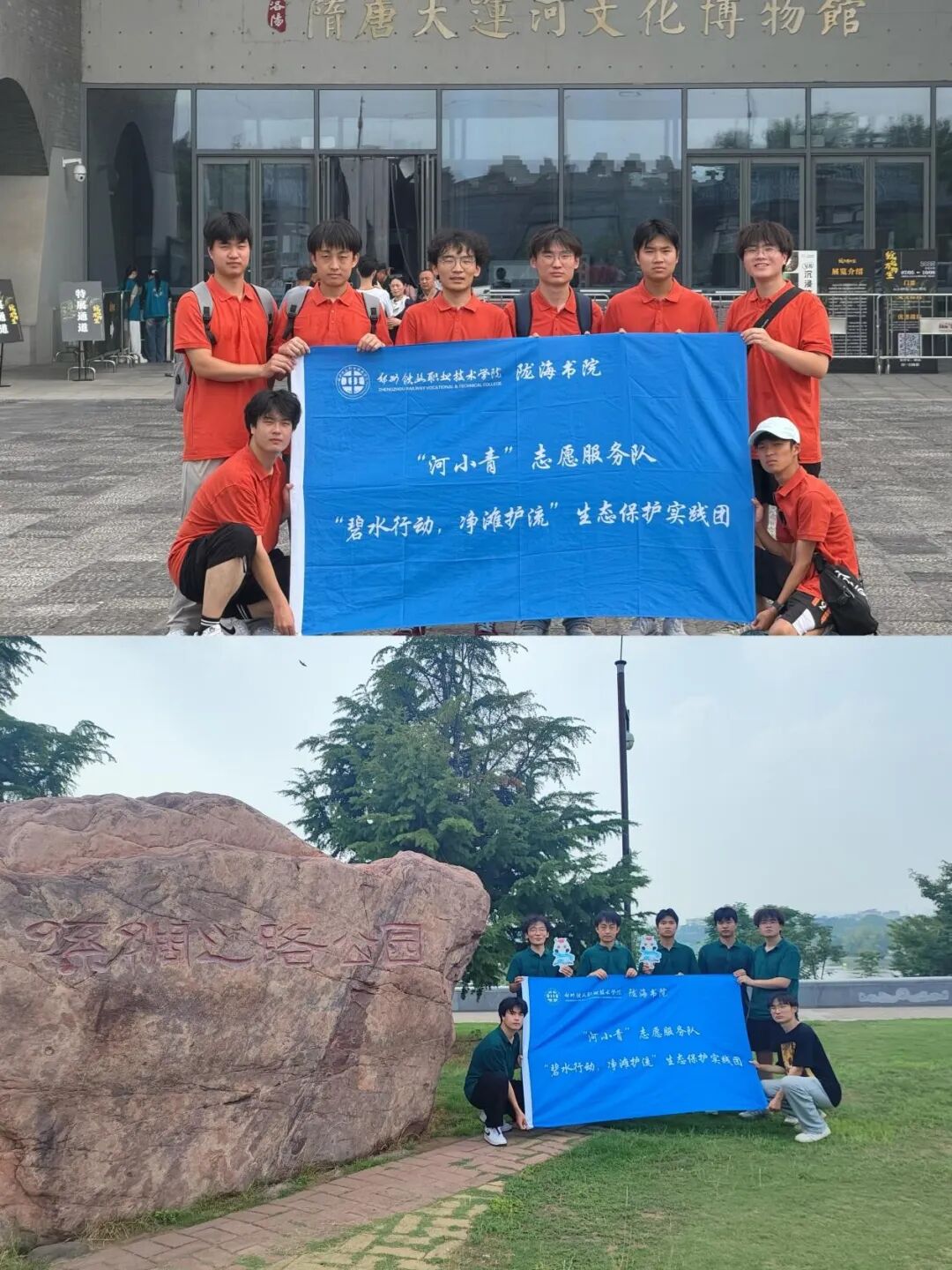

| 我校陇海书院志愿服务队举办暑期生态保护实践活动 |

| 文章作者: 张人镜 审核:刘辉、牛丽薇 编发:常驰 发布时间: 2025-08-02 访问次数: 53 |

|

7月11日的晨光里,陇海书院“河小青”志愿服务队“碧水行动,净滩护流”暑期生态实践保护团成员们已背好行囊。出发前,大家对着隋唐大运河的地图轻声约定:“上午读古运河的故事,下午做护清波的人。”背包里装着笔记本、垃圾袋、检测试剂——今天,他们要让流淌千年的水脉,与青春的脚步撞个满怀。

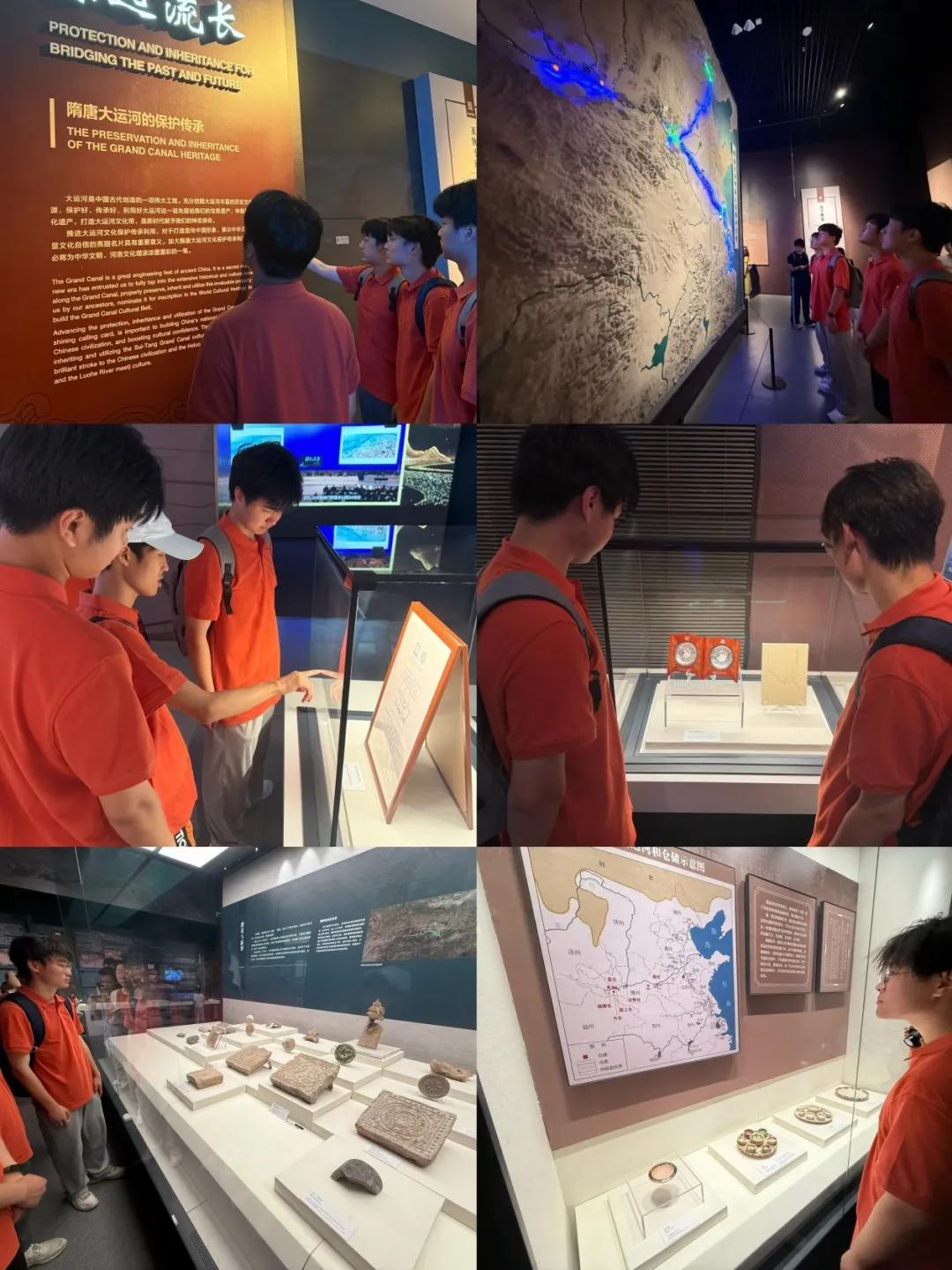

上午,实践团成员们走进隋唐大运河文化博物馆。推开馆门,仿佛撞进了千年前的漕运码头:复原场景里,漕工们扛着粮袋踏过青石板,汗珠滴在水面溅起细浪;展柜里的青瓷碗还留着茶渍,据说曾盛过南来北往的客商带来的新茶;巨幅《漕运图》上,商船首尾相接,帆影遮断了河面,讲解员的声音混着水汽:“那时候,这条河就是‘国家的血管’,南边的丝绸、北边的粮食,都靠它流转。” 成员们俯身看着一块带水纹的古砖,砖面的凹槽里仿佛还盛着隋唐的月光。“你看这水利工程图纸,”一位队员指着展柜里的泛黄卷轴,“古人没有钢筋水泥,却靠智慧让河水乖乖听话,这才是真正的‘天人合一’。”当听到 “运河荒废后,沿岸百姓自发清淤护河”的故事时,大家忽然悟到了:对水的珍视,早就是刻在骨子里的传承。

午后的丝绸之路公园,河道像条碧色的绸带。“河小青”们刚放下背包,就拿起夹子和垃圾袋,沿着河岸散——他们要当一回“清波画师”,用双手擦掉河道的 “污渍”。 夹子在草丛中游走,捏起蜷曲的塑料袋、碎成小片的泡沫盒;双手探进石缝,抠出藏在里面的烟蒂、缠成一团的鱼线。起初有人被晒得眯起眼,但当看到水面漂来的纸屑被及时捞起,每个人的动作都快了起来,汗水顺着下颌线滴进草里,惊起几只跳虫,而垃圾袋渐渐鼓胀,像一串绿色的音符,在岸边谱出洁净的旋律。

净滩收尾时,检测小组再次支起了“实验室”。采样瓶轻轻沉入水中,盛满河水;试管里滴入试剂,看液体在摇晃中变幻色彩,每一组数据都被认真记在表格上,像在破译河流的“悄悄话”。 “这组溶解氧含量不错,说明鱼儿住得舒服!” 队员们笑着讨论,指尖划过记录纸的动作,温柔得像在抚摸河流的脉搏。原来守护一条河,既要弯腰拾捡,也要学会听懂它的“健康密码”。

宣传小队的身影在公园长亭里穿梭,手里的问卷和手册,印着古运河的帆影和今日的护河标语。“叔叔,您知道咱脚下的水,和隋唐大运河是‘亲戚’吗?”队员们的声音混着蝉鸣,把上午的见闻揉进护河知识里。风拂过河道,吹起队员们的衣角,也吹起了宣传册上的一句话:“河流记得所有朝代,也期待所有明天。”

暮色漫过公园的栏杆时,队员们的背包里装着空了的试剂瓶、记满数据的表格,还有掌心被夹子磨出的红痕。有人望着渐渐暗下去的河道,轻声说:“上午看古运河的辉煌,下午护眼前的清波,忽然觉得,我们是在给历史续篇。”是啊,从隋唐漕运的繁华,到今日岸边的净滩,河流承载的从来不止是水,更是文明的接力。洛阳城市的灯光渐次亮起,倒映在路过的河面上,像一串流动的星。大家都知道,这场“水脉之旅”当更多人懂得了“爱水”要先“知水”,既记得它的千年故事,也守护它的今日清波,那么每一条河,都会永远流淌着文明的温度。而那些弯腰拾捡的手、记录数据的手、传递手册的手,终将编织成一张网,让水脉清澈,让文明长流。 |

|

|||||

|

| 版权所有:共青团郑州铁路职业技术学院委员会 地址:郑州市郑东新区鹏程大道56号 邮编:451460 Email:zzrvtctw@163.com 技术支持:共青团网站 |